La chiesa per noi ragazzi era un luogo di incontro fantastico. Il pomeriggio c’era una parte un po’ noiosa che comprendeva il rosario e la litania con Kyrie Eleison eccetera cui si rispondeva con l’”Ora pro nobis”, ma con la funzione era tutta un’altra cosa. A maggio, alla chiesa della Madonna delle Grazie piena di rose, nel coro sopra la porta di ingresso il gruppo di ragazze cantava le canzoni religiose “Oh che bel giorno beato”, “Bella tu sei qual sole”. E poi attaccavano gli anziani di fianco all’altare col “Tantum Ergo” dal Pange Lingua. Il turibolo fumante veniva portato intorno all’altare in una nuvola di incenso. Il profumo dell’incenso, quello dei fiori, le donne che cantavano come se le stessero scannando, la campana all’esterno che suonava senza sosta: era tutto un tripudio di suoni odori colori. Si aveva voglia che la funzione non finisse mai. C’erano amici, talmente erano affascinati dallo spettacolo, che facevano i chierichetti sempre, e qualcuno voleva anche farsi prete. Non vi dico quando si trattava di andare a suonare le campane. C’era qualcuno tra di noi che era un vero specialista, sia nell’arrampicarsi sulle scale ripide per salire in cima, sia nel saper muovere il battaglio. Non esistevano invece specialisti nell’assistere messa, perché eravamo tutti intrappolati dalla lingua latina, che per noi era arabo (al massimo, quando il sacerdote si ritirava in sacrestia a fine messa, sapevamo dire “Pro sit”) perciò ci affidavamo all’unico della compagnia che ne masticava un po’ perché era in odore di farsi prete e si permetteva anche delle licenze che a noi erano proibite, tipo bersi il vino della sacrestia. Ma, tornando alla funzione, quando poi tutto il chiasso si calmava - la campana smetteva di suonare, le ragazze stavano zitte, le donne anche, la nuvola di incenso era sparita – allora nel silenzio arrivava la voce del prete, calma e armoniosa che recitava qualcosa in un latino di cui non capivamo una parola ma che ci appariva bellissimo. Interessante era anche la sacrestia, con il mobile a parete dove l’officiante andava a deporre le sue cose, e era in legno anche il piccolo gradino alla base, tutto consumato, su cui si saliva per accedere ai cassettoni.

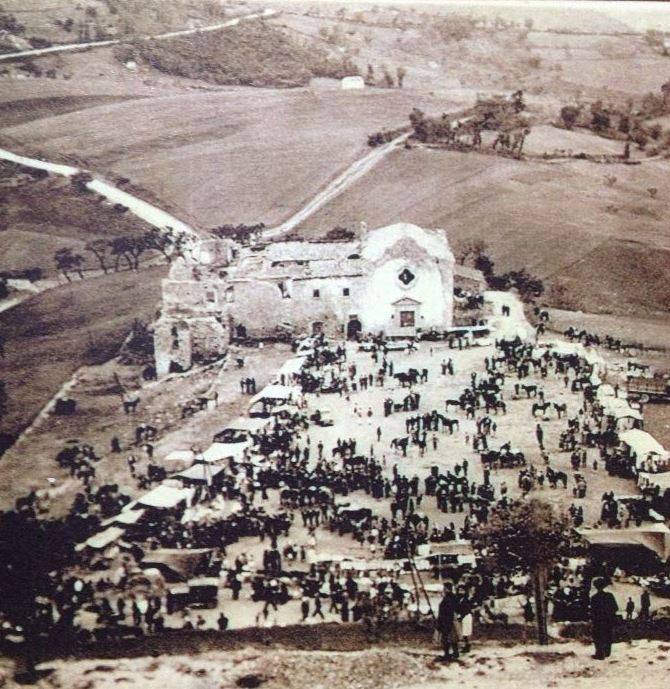

Poi veniva la fiera di San Pasquale al piano di San Carlo con le bancarelle dove fra l’altro c’era quello che vendeva i piatti e parlava col microfono attaccato al collo e ammucchiava i piatti nelle mani. Li faceva scorrere l’uno sull’altro facendo un grande fracasso mentre dall’altoparlante rimbombava la sua voce e la sua bancarella coperta dal telo era stracolma di piatti. Lo stesso commerciante, fingendo di avere davanti la folla, allo sparuto spettatore non faceva altro che urlare che i piatti non li vendeva al tale prezzo alto ma al tal altro più basso, e così via, partendo da una cifra altissima per arrivare a una cifra bassissima. Di tutti i piatti che vedevamo, non ne compravamo nemmeno uno. In casa si continuava ad usare il vecchio piatto rotto ma cucito con il filo di ferro che ormai era arrugginito.

E arrivava anche il momento di comprare l’asina. La ciuccia era un investimento importante. Quando si andava a comprarla, sempre al piano di San Carlo, bisognava stare molto attenti, perché se ti capitava l’animale sbagliato erano dolori. E l’animale poteva risultare sbagliato per esempio perché non sopportava bene la fatica. Tuttavia possibili difetti era comunque difficile rilevarli al momento dell’acquisto anche perché il mediatore (lu zénghere) cercava di presentare la bestia nel modo migliore, infatti la spronava su e giù per lo spiazzo descrivendone le doti, e poi aveva un metodo col quale anche la più debole e apatica dell’ asina appariva gagliarda: armato di uno scudiscio batteva la bestia sul muso di sotto in su, in modo che quella, col timore di essere percossa, tendeva sempre ad alzare la testa facendo così un bell’effetto.

Direttore Responsabile Samantha Berardino

.jpg)

.jpg)

.jpg)