Si va sempre più diffondendo, non solo tra la borghesia, ma anche nel proletariato emergente, l'abitudine di parlare in italiano con i figli.

Da una recente intervista, le mamme vietano ai figli che studiano di esprimersi in dialetto; così anche i giovani che vivono in paese perdono l’abitudine di parlare il dialetto locale.

Si abbandona il dialetto, considerato umiliante retaggio dei tempi della miseria, re li calzune stazzète, e lo si sostituisce con l'italiano, visto come simbolo di promozione sociale, un segno «parlato» che non siamo più povera gente.

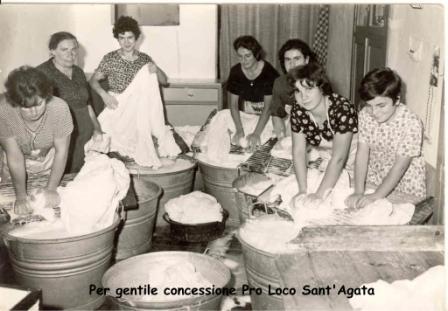

Le nostre nonne lavavano i panni con la lisciva o liscivia, noi adesso abbiamo la lavatrice. Per risuolare le scarpe non si va più ndó lu scarpère, ma dal calzolaio.

Queste mamme sono convinte che sottraendo il figlio al «contagio» del dialetto egli possa imparare meglio l'italiano, ed è un'illusione. La conoscenza di una lingua (e il dialetto è una lingua) non ostacola l'apprendimento delle altre lingue.

Un tempo il popolo era libero di parlare la lingua di propria creazione, il dialetto. La borghesia ha imposto la lingua nazionale dello Stato e quella universale del mercato (l’inglese). I popoli sono diventati massa.

Si abbandona così, progressivamente, quel modo tutto nostro di esprimerci in dialetto ed è un errore.

La lingua dei nostri padri va difesa, perché in essa affondano le nostre radici e la nostra cultura che abbiamo il dovere di tramandare.

“Il dialetto non si salva solo con le poesie, le commedie e i festival, scrive Beppe Servergnini,

si tramanda anche infilandolo nel discorso, come un cetriolino in un panino.

È un po' snob, lo ammetto. Ma mica possiamo parlare tutti inglese?”

Mi raccomando, mamme, non limitiamo i nostri ragazzi a parlare il santagatese; vorrá dire che avranno una lingua in più per esprimersi.

(Giovanni)

Direttore Responsabile Samantha Berardino

.jpg)

.jpg)

.jpg)